Outreach Program

出前授業

フリー・ザ・チルドレン・ジャパンの出前授業は、「インプット×アウトプット」で社会問題を自分ゴトとして捉えられる学びの場です。海外経験豊富なスタッフが、現場で見たリアルな声や事例を交え、子どもたちに世界とつながる体験を届けます。

授業は一方的な講義ではなく、「社会問題理解」+「アクションを考える」の2つの要素を組み合わせ、ワークショップ形式・参加型プログラムで授業を実施します。好きなことを活かして自分にできることを見つけ、どんなアクションでも、社会を動かす力になることを伝えます。

Features

授業の特徴

社会問題を知識として学ぶだけでなく、「自分にもできることがある」と感じられるアクションへとつなげることを目的としています。

フリー・チルドレン・ジャパンの出前授業の特徴をご紹介します。総合的な学習の時間や探究学習、特別授業など、短時間から長時間まで柔軟に対応可能。学年やテーマに合わせたカスタマイズも行えます。私たちは、どんな小さなアクションも社会を動かす一歩になると信じています。生徒がその一歩を踏み出す瞬間を、ぜひ一緒につくりましょう。

多様なテーマ

SDGsや国際協力、貧困問題、子どもの権利など多岐にわたります。学校のカリキュラムや学年に合わせたカスタマイズが可能です。例えば、環境問題を学んだ後に自分たちの地域でできるエコ活動を考えるワークや、貧困問題を知った上でフェアトレード商品のアイデアを出す活動など、次のアクションにつながる実践的な学びを提供します。

参加型・ワークショップ形式

楽しく学び、ハッと気づく→社会問題を身近に感じられる→自分にできることが見つかる。 生徒は意見を出し合い、時には笑いながらも、真剣に社会課題に向き合います。「楽しみながら学ぶ」時間の中で、社会問題がぐっと身近な存在に変わります。私たちの出前授業はただ知識を伝えるだけではありません。「インプット×アウトプット」の学びを通して、生徒たちが自分の意見を持ち、行動につなげられるようデザインされています。

海外経験豊富な講師・スタッフ

世界の現場で出会った人々や出来事を、生の声として伝えます。教科書だけでは知ることのできないリアルな背景や感情が、生徒たちの心に響きます。こうした生の声は、社会課題を“遠い世界の話”から“自分ゴト”へと変える大きなきっかけになります。

テーマ・対象

授業の目的やご希望に合わせて実施形態や内容をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

取り扱いテーマ・キーワードの例

SDGs、国際理解(貧困や格差など) 、子どもの権利・人権、平和学習、児童労働、フェアトレード、共生社会、ウェルビーイング、アクションプランニング、チームビルディング、国際協力分野におけるキャリア、NGO・NPOの働き方

ご紹介テーマ以外にも、モチベーションアップやチームビルディングなど、グループ活動をスムーズに進めるためのプログラムもご用意しています。以下のようなご要望に対応可能です。

- 経験豊かな外部講師のリアルな体験談を届けたい

- SDGsや国内外の社会問題を、ワークショップ形式や視覚資料を使って楽しく学びたい

- 自分にできるアクションの方法を知り、その後のサポートも受けたい

- グローバルリーダーとしての素養を育てる授業を行いたい

- 社会を大切にすることと同時に、自分自身のウェルビーイング(心身の健康)についても学びたい

対象

- 主な対象は、小学校5年生~、中学生、高校・高専生、大学生

- 「児童・生徒への授業の前に学ぶ機会を作りたい」という教職員やおとな

- 「子どもの意見をさらに引き出し、気持ちのよいコミュニケーションができるようになりたい」と考える保護者、おとな

おすすめワークショップ

社会問題を「知る」だけでなく、体験しながら考え、解決の糸口を探るプログラムです。このほかにも、児童労働シミュレーションゲーム、貧困脱出ゲーム、子どもの権利条約カードゲームなど、多彩なメニューをご用意しています。

ワールドマップ

世界の格差問題の解決を探ります。会場を巨大な世界地図に見立て、人口・お金・食料などの分布を予想します。予想と実際のデータを比べることで、世界の格差に関する知識や、自分の思い込みに気づくことができます。視覚的でインパクトのある学びが可能です。

ブロックゲーム

けんかやいじめなども含む「紛争」の解決を探ります。紛争をテーマに、お互いの権利を守りながら課題解決を目指すチーム戦。無意識に争いや対立、差別が生まれることを体感し、協力やパートナーシップの大切さを学びます。交渉力や対話力も自然と育まれます。

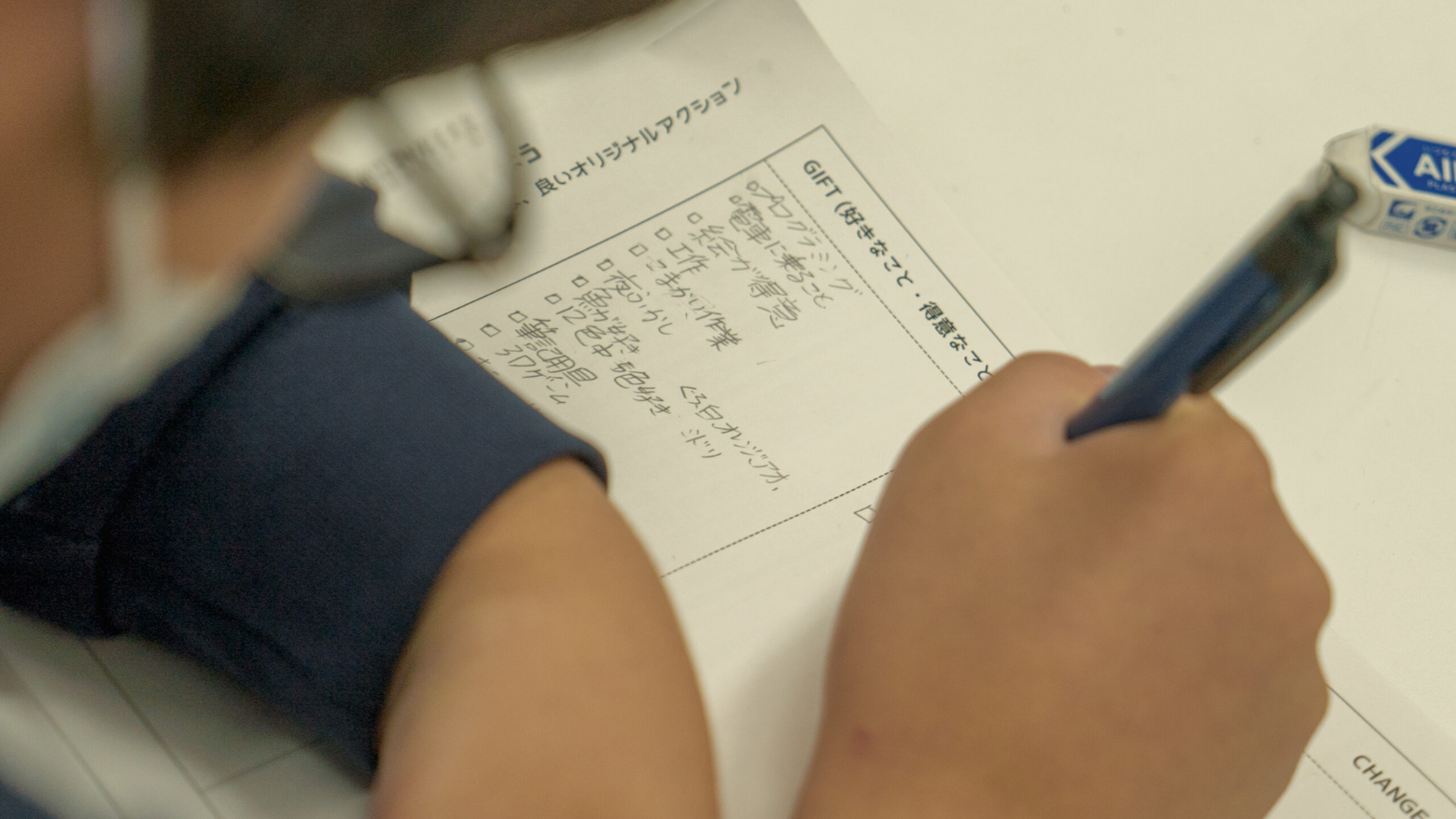

Gift+Issue=Change

社会問題を解決するために自分にできることを考えます。自分の得意なこと(Gift)を、興味のある社会問題(Issue)に生かし、身近なところから変化(Change)を起こすアイデアを考えます。同世代の活動事例も紹介することで、アクションへのハードルを下げ、次の行動へと繋げることができます。

ウェルビーイング

社会貢献活動に取り組むために自分自身の心と体を大切にすること(ウェルビーイング)の重要性を考えます。ウェルビーイングの定義や自分の落ち込んだ時の回復力の高め方を学びながら、自分の価値観や感情と向き合うミニワークにも挑戦して、理解を深めます。

Staff

講師・ファシリテーター

全国各地へ講師やファシリテーターが出張して、出前授業ができます。東京・愛知・大阪・熊本在住スタッフから内容に合わせアサインさせていただきます。

スタッフ一覧はこちら

出野 恵子(いでの けいこ)

事務局長

学生時代にフリー・ザ・チルドレン・ジャパンと出会い、インド支援事業チームに参加。以後、インドを始めフィリピン、カンボジア、モンゴルなどの自立支援事業に関わる。卒業後はコンサルタント会社を経て、2008年より当団体に参画。

子どもの権利と子どもの社会貢献活動を軸に、延べ2万人以上に出前授業を実施。子どもの権利や国際問題に関する教材開発を担当。保幼小の教員免許所有。

・著作『こども基本法 こどもガイドブック』(共著,子どもの未来社,2024年)

・こども家庭庁委託事業「こども意見ファシリテーター」養成講座プログラム開発・ファシリテーター担当

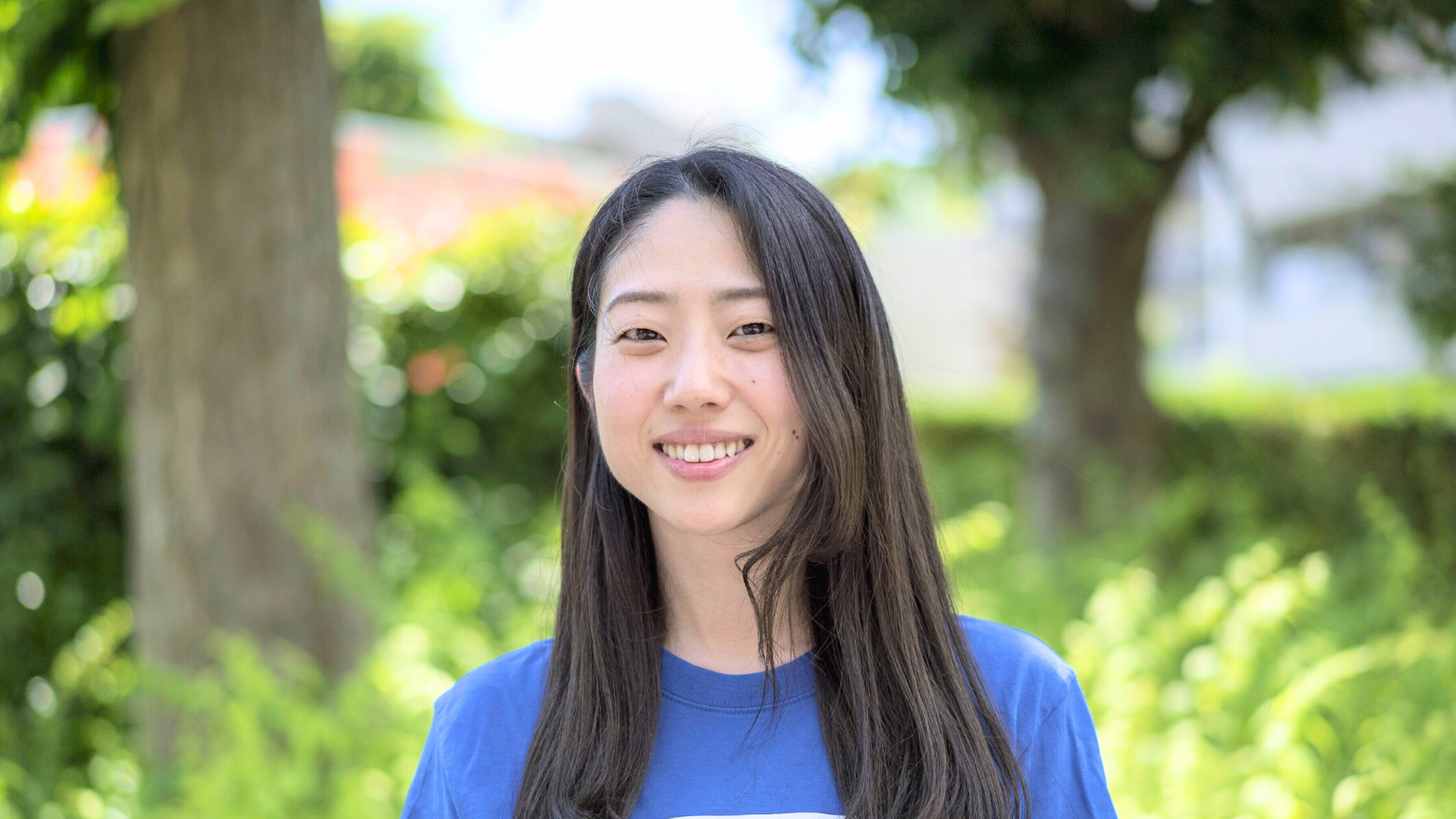

長沼 ななみ(ながぬま ななみ)

WE Movement事業部マネージャー/スピーカー・ファシリテーター

高校時代、英語の教科書に掲載されていたことでフリー・ザ・チルドレンと出会い、当団体のインドやフィリピンの支援事業にかかわる。演劇経験を活かして、児童労働や紛争問題など世界の現状を伝える劇の脚本・演出などにも従事。大学では国際政治学/平和構築を専攻し、途上国を中心に30か国以上訪問。大学卒業後、一般企業勤務を経て、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンに入職。カナダにある同団体本部でも、ファシリテーター研修を受講、実践、スキルを習得。帰国後、子ども向けに楽しく世界を知るワークショップや講演会のほか、子どもの声を引き出すファシリテーター養成講座の開発、実施に取り組んでいる。

・こども家庭庁委託事業「こども意見ファシリテーター」養成講座プログラム開発・ファシリテーター担当

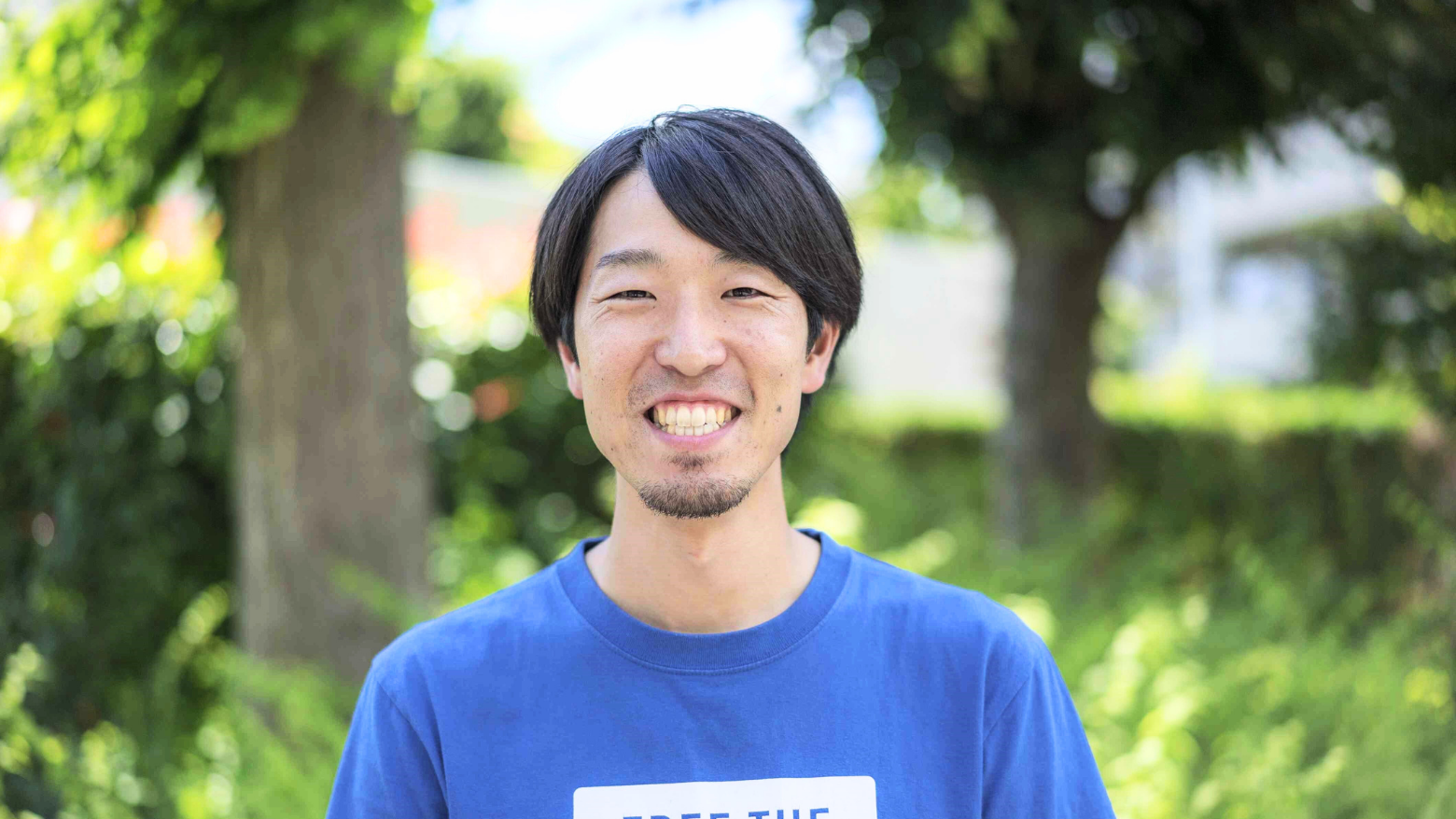

広瀬 太智(ひろせ たいち)

WE Movement事業部 子ども活動応援課ゼネラルマネージャー/スピーカー・ファシリテーター

興味分野を絞れないまま大学に入学したものの、2年生でパラグアイ研究者の教授と出会い国際協力に興味を持つ。卒業後は青年海外協力隊としてグアテマラの公立小学校で2年間活動を行う。帰国後、小学校教員になり、勤務校でフードドライブを実施。この時にフリー・ザ・チルドレンを知り、当団体に入職。教育×国際協力の経験を生かし、子どものアクションサポート、出前授業や教材開発などの教育分野を担当。ファシリテーターとしては小学生からおとなまで150回以上の授業や研修を実施。小中校の教員免許所有。2024年地球市民学(紛争解決教育:対立やけんかに対応するスキルに関する教育)修士号取得。

・こども家庭庁委託事業「こども意見ファシリテーター」養成講座プログラム開発・ファシリテーター担当

菅原 萌子(すがわら もえこ)

WE Movement事業部 子ども活動応援課マネージャー/スピーカー・ファシリテーター

幼少期の頃から開発途上国や異文化、人権問題等に関心を持ち、大学では開発経済学を専門的に学ぶ。マダガスカルの農村部での約一か月の調査分析や、アジア諸国や国内の活動で様々な要因で自身の可能性や能力を発揮することができない境遇の子どもたちに出会い、子どもに関わる道を目指す。卒業後は、ユースエンパワーメントに取り組む教育機関を経て、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンに入職。出前授業や教材開発、キャンプ、ファシリテーター育成などの教育分野を担当。

・こども家庭庁委託事業「こども意見ファシリテーター」養成講座プログラム開発・ファシリテーター担当

中谷 郁恵(なかたに いくえ)

海外自立支援事業部 マネージャー/We Movement事業部 スピーカー・ファシリテーター

幼少期から海外に興味を持ち、高校時代に国際教育開発の道を志す。大学でフリー・ザ・チルドレン・ジャパンと出会い、インド支援事業チームに参加。大学院でインド農村部の女子教育の普及について現地調査・研究を行う。卒業後、社会科教員として私立の中高一貫校や不登校経験者を対象としたオルタナティブスクール、インターナショナルスクール及び国際バカロレア(IB)認定校に勤務。その後、JICAに転職し草の根技術協力事業の実施管理を担当。それぞれの経験を活かし、子どもたちと直接コミュニケーションをとる仕事にと、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンに入職。海外自立支援事業、教材開発、講演講師などを担当。

・こども家庭庁委託事業「こども意見ファシリテーター」養成講座ファシリテーター担当

安岡 彩香(やすおか あやか)

We Movement事業部 スピーカー・ファシリテーター

小学生の時に授業で少年兵士を知り、世界の子どもたちの問題に衝撃を受ける。高校時代に起きたアメリカ同時多発テロをきっかけに、異文化や国際協力への関心が高まり、大学では開発教育を専攻。ファシリテーションやエンパワーメントについて学びつつ、南アジア諸国やタイ農村部を中心に現地の訪問も行う。大学卒業後は一般企業にて採用や人材開発・人材育成、経営企画等を経て、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンに。広報、出前授業や自治体向け講座などを担当。

Price

料金

授業数や内容に応じてお見積りいたします。以下は授業1〜2コマを想定した費用です。

学校・NPO 5万円/自治体 7万円/企業 10万円(税別)

- 1〜2コマの費用になります。この時間を超える場合、別途お見積りいたします。

- 上記とは別に、スタッフ人数分の旅費・交通費・宿泊費の実費が発生いたします。

- 事前打合せおよび、事後フォロー(オンライン/電話)の費用を含みます。

- 講師料等の受取人は講師本人(個人)ではなく、当団体(法人)とさせていただきます。

- お支払いは、授業実施後、当団体の口座(郵便振替・銀行振込)へのお振込もしくは、団体宛としてファシリテーターへ直接お渡し下さい。

- 講師をご指名の場合は、別途料金が発生いたします。

- 英語での授業実施は、別途料金が発生いたします。

※2025年9月1日より費用改定いたしました。詳細はこちら

学校向けには様々な助成金を取得できるよう努力しております。まずはご相談ください。

Registration

お申し込みの流れ

授業の狙いや対象に応じてスタッフがご提案いたします。お気軽にご相談をください。

-

お問い合わせ

はじめて出前授業を依頼したい方

お問い合わせフォームもしくはお電話にて、ご希望の日程や内容をご相談ください。

電話:03-6321-8948(月,水,金 11:00~16:00)

携帯電話:080-3218-5693(火,木 11:00~16:00)

リピーターの方(過去に当団体へ出前授業を依頼したことがある学校・教職員の方)

以下の専用フォームからお申し込みください。

-

ヒアリングおよびご提案

先生のご要望、児童・生徒の学習状況を伺いながら、実施内容をご相談・提案いたします。

-

申込

いただいたメールアドレス宛にお申込フォームをお送りいたします。ご記入いただき、本申込完了となります。

-

授業詳細のご連絡

当日のタイムスケジュール、準備物のご依頼、ファシリテータープロフィールなどをお送りします。ご意見をいただきながら、ブラッシュアップします。

-

当日

原則、開始30分前を目安に会場入りして、会場設営・最終確認を実施します。授業実施後は、可能な限り、生徒様からの質問などにお応えします。終了後、アンケートへのご協力をお願いいたします。

-

実施後フォロー

アンケート結果のご共有、アンケート内でいただいた質問への回答を送付します。先生方からのご相談、生徒さんへのアクションへのフォローに関する対応、無料教材の提供のご提案などもいたします。

Voice

参加者・先生の声

生徒様や先生方から多くの声をいただきました。

Record

実績

小学校、中学校、高校、大学、自治体、企業・団体など、毎年約100回、1万人以上に実施をしています。

※内訳などの詳細は、組織概要ページ内、各年度の「事業報告書」に記載しています。

【出前授業報告】白鵬女子高等学校に行ってきました!

【事業報告】渋谷区子ども会議のコーディネートを担当しました

【事業報告】子ども家庭庁「こども意見ファシリテーター養成講座(基礎編)」講師を担当しました

【出前授業報告】関西大学付属中等部へ行ってきました!

Contact us

お問い合わせ

Webフォーム、メール、電話より、お問い合わせください。