食料問題

世界が抱える、2つの食料問題

世界には、十分に食べることができず、病気になったり亡くなってしまう「飢餓(きが・飢え)」と、

まだ食べられる食べ物を棄ててしまう「食料廃棄(フードロス)」という、2つの食料問題があります。

飢餓(飢え)ってどんな問題?

飢餓は「十分な食料、すなわち、健康的で活動的な生活を送るために十分な食物エネルギー量を継続的に入手することができないこと」と定義されています。

引用:国際連合食糧農業機関(FAO)「世界の食料不安の現状 2012年報告」P.50

また、食べ物があっても、健康に生きるために必要な栄養が足りない「栄養不良・栄養失調」も「飢餓(飢え)」に含まれます。

引用:国際連合食糧農業機関(FAO) 「世界の食料安全保障と栄養の現状2023」(原題:The State of Food Security and Nutrition in the World 2023(18ページ・英語))

3種類の飢餓(飢え)

飢餓(飢え)には3種類が定義されています。

①突発的な飢饉(ききん)

・気候変動による自然災害や異常気象、環境破壊で作物が育たなくなる

・戦争で家を追い出されたり、農地や牧場などを破壊されたりして、食べ物を手に入れられなくなる

といった原因により、一時的に食料が不足し、たくさんの人が栄養不足に陥ることをいいます。

ニュースになりやすく、注目・支援ともに集まりやすいのが特徴です。

②慢性的な飢え

・貧しく、健康的な食べ物やきれいな水を買えない、ヘルスケアにかけるお金の余裕がない

・国も貧しく、外国から食べ物を輸入するお金の余裕がない

(輸入するための食べ物の値段も高くなっている)

・道路や貯蔵技術などが整っておらず、食べ物を届けられない

(届けられたとしても長い間保存できず傷んでしまう)

・まだ食べられる食べ物を捨ててしまう「フードロス」(後述)といった原因により、継続的に食料を手に入れられず、慢性的な(長い間)栄養不足に陥ることをいいます。

環境・経済・政治・教育・インフラ整備など、様々な問題が複雑に関係するため、改善・解決が難しく、対応が後回しにされがちになっていますが、現在、世界中で急速に広まっています。

③隠された飢え

②の「慢性的な飢え」の一種で、一見すると食べ物や水は手に入っているものの、実際には栄養のバランスが悪く、体に必要な栄養(鉄、ヨウ素、亜鉛、ビタミンAなど)を摂れていない状態を指します。先進国を含め、世界で約20億人が隠された飢えに苦しんでいるといわれています。

これらの栄養を長い間摂取しないままでいると、重い病気にかかりやすくなってしまいます。

特に、子ども達の場合は、精神的にも肉体的にも正常に発育できなくなり、病気で亡くなったり、大人になっても心や体に障害が残ったりする、深刻な影響が生じます。

参考:飢餓援助機構(Welthungerhilfe、ドイツのNGO)ウェブサイト

飢えになるとどうなるの?

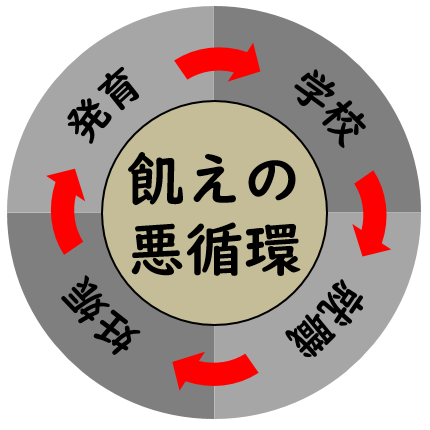

病気を予防する・健康を保つための栄養が不足する「飢え」は、何世代にも及ぶ悪循環をもたらします。

●幼い子どもが飢えになると、体、骨、脳、心が正常に発育できなくなり、病気になりやすく、ケガをすると治りにくくなってしまいます。

心身に障害が生じることもあります。

また、世界の5歳未満児の死因の約半数は栄養不良が関係しているともいわれています。

●学校に行っても、空腹と脳の栄養不足で授業に集中できず、勉強も頭に入らなくなってしまいます。

また、病気にかかってしまうと治るまでに時間がかかるので、どうしても長期間欠席しなくてはならなくなります。

授業についていけなくなってしまった結果、学校に通えなくなったり、学校を中退して(やめて)しまう子どもたちも少なくありません。

●おとなになっても、教育を満足に受けることができなかったり、栄養不足で心身に障害が残ったりすることで仕事に就くことが難しくなってしまいます。また、仕事に就けても、空腹で満足に働くことが難しく、長く続かないことも少なくありません。収入を得ることが困難なため、貧困から抜け出せなくなってしまいます。

●栄養不足の状態で女性が妊娠すると、胎児に栄養が行き届かず、流産、死産や赤ちゃんに病気や障がいが残るリスクが高まり、授乳もできなくなることから、赤ちゃんの発育に悪影響が及んでしまいます。

こうして、飢えの悪影響は次の世代に引き継がれ、悪循環に陥ってしまうのです。

引用

世界保健機関(WHO)ファクトシート「Malnutrition」(2023年12月20日・英語)

MERCY CORPS(メルシー・コープス、アメリカの人道支援組織)

飢えを解決するためにできることは?

食べ物が足りないわけではなく、世界中の食べ物が平等に行き渡っていないことが最大の問題です。

突発的な飢饉(ききん)に対しては、食べ物を送る、それに必要なお金を支援するなどの「緊急食糧支援」ができます。

慢性的な飢えに対しては、道路を整備する、作業場・学校建設などの仕事を提供するなどして、支援が必要な人たちが収入を得て食べ物を買えるようになるために必要なお金やモノを支援する「自立支援」などができます。

隠された飢えに対しては、健康的な食品を安く、どこでも買えるようにする、特定の栄養素を多く含む作物を品種改良でつくる、栄養に関する教育を徹底する、不健康な食べ物の販売、広告、流通を制限するなど、様々な分野で取り組みが行われています。

FTCJの食糧支援事例(緊急食糧支援・隠された飢え)

当団体FTCJ(フリー・ザ・チルドレン・ジャパン)では、

当団体FTCJ(フリー・ザ・チルドレン・ジャパン)では、

・大豆、トウモロコシなどが入った、ミネラル、ビタミン豊富な食事を提供

・お母さんと子どもを診察し、母子が健康でいられるように活動する

・ヘルスケアチームへの支援や栄養カウンセリングなどの支援活動を行っています。

2011年の東アフリカ大干ばつ当時の緊急食糧支援の報告はこちらをご覧ください。

FTCJの食糧支援事例(自立支援)

当団体FTCJでは、

当団体FTCJでは、

・農作業のワークショップ、職業訓練による農業技術向上

・学校で親たちが農園を運営

(作物は子ども達の給食に)

・井戸を掘るなど、水へのアクセス向上

・種の質や土壌改善、農業者のためのツールキットの作成

などの支援活動を行っています。

支援の金額目安 引用:当団体ブログ

【緊急食糧支援】

800円で1人の子どもに1か月分の食料を提供することができます。

4,000円で1人のお母さんと子ども達に1か月分の食料を提供することができます。

8,000円で5人のお母さんとその子ども達の栄養チェックと予防注射をうけてもらうことができます。

30,000円で1クラスの子ども達に1か月分の給食を提供することができます。

【自立支援】

4,000円で1人のお母さんが収入を得るための職業訓練と材料を提供することができます。

6,000円で農作業についてのワークショップ開催のサポートができます。

8,000円で学校で灌漑の支援ができ、畑などをきれいにすることができます。

20,000円で1世帯が家事や農作物のための水にアクセスすることができます。

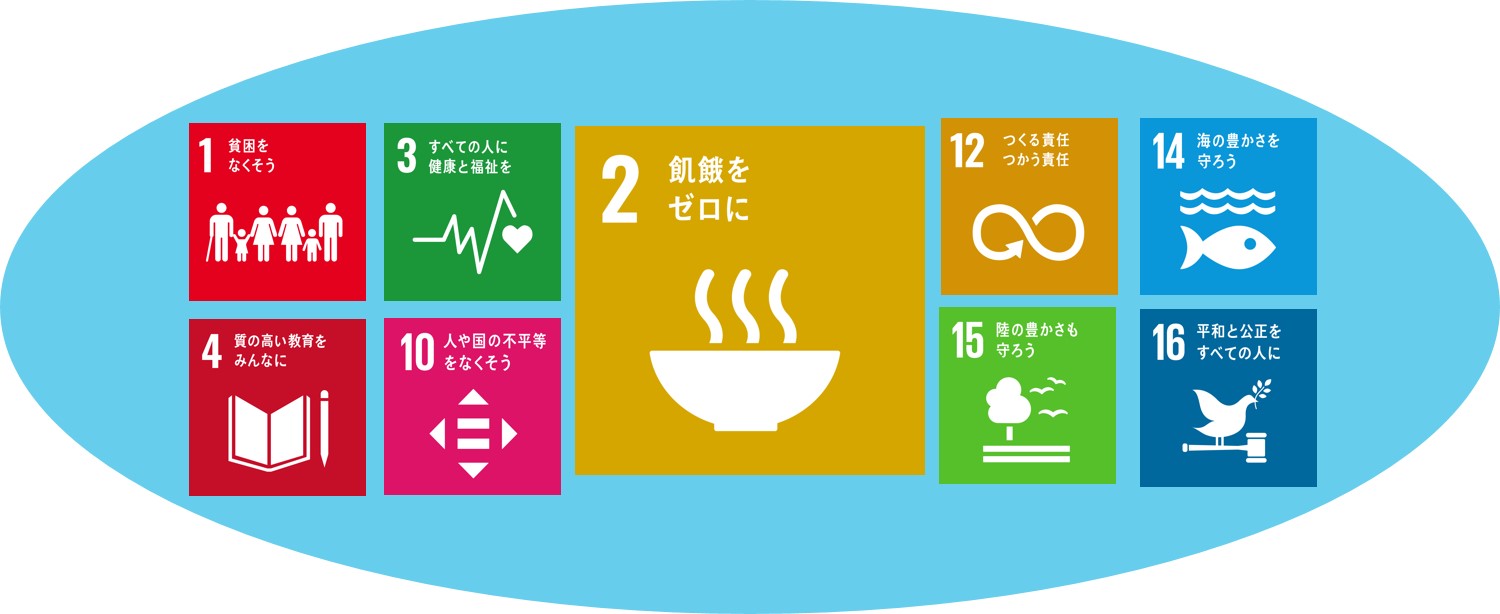

飢えの解決とSDGs

SDG2には「飢餓をゼロに」という目標があり、他の目標も多く関係しています。

(図は一例)

フードロスってどんな問題?

フードロスとは「まだ食べられるのに廃棄(はいき)される食品のこと」と定義されています。ただし、貝殻やバナナの皮、魚や食肉の骨など、元々食べられない部分の廃棄は含みません。日本国内だけでも、国民一人あたり「お茶腕約1杯分の食べもの」が毎日捨てられています。

引用:消費者庁ウェブサイト

参考:ACジャパンのCM

フードロスは何で発生するの?

・食べ残し

・作りすぎて余った

・消費期限切れ

・傷んだ、腐った

・売れ残った(お店の販売期限切れ)

・飲食店予約の無断キャンセル

・注文ミス

・休校措置、要請で給食食材が行き場を失ってしまった

・規格外(箱が潰れた、大き過ぎ、小さ過ぎ、色が美味しくなさそうなど、見た目が悪くて売れないもの)

・食品加工時に出る切れ端(パンの耳など)

・大根や人参の皮などのとり過ぎ

などの理由でフードロスが発生しています。

フードロスが起こす問題

フードロスは、世界の食べ物が平等に行き渡っていないという問題の他にも、

・捨てた食べ物を処分するためのお金がかかる

・捨てた食べ物を焼却したり、その灰を埋め立てたりすると環境に悪い

・捨てた食べ物を処理する人たちも心に傷を負う

といった、お金のムダや環境や他の人の心を壊すといった問題も引き起こします。

似ているようで違う、消費期限と賞味期限

食べ物の袋には、消費期限や賞味期限が書かれていますが、(砂糖やはちみつなど、傷みにくく長期間保存できるため記載されていない食べ物もあります)それぞれ意味が異なります。

【消費期限】

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。

【賞味期限】

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。(中略)この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。

引用:農林水産省ウェブサイト

日本のフードロス

日本では、1年間で約523万トンのフードロスが発生しています。(2023年推計)

日本人1人あたりに換算すると約42kg、さらに1日あたりに換算すると1日約114gとなり、毎日茶碗1杯分のご飯を捨てていることになります。

引用 農林水産省ウェブサイトほか(消費者庁など、ほかの省庁のHPにも掲載されています)

こうした日本のフードロスを無くすだけでも、多くの命を救うことができるのです。

世界のフードロス

世界では年間25億トンのフードロスが発生しており、この数は1年間に生産される食べ物の約40%に相当します。(2021年8月時点の推計)

引用

世界自然保護基金(WWF)・テスコ(イギリスの大手スーパー)「Driven to Waste: Global Food Loss on Farms」(英語)

概要版:概要版:日本財団ジャーナル「世界で捨てられる食べ物の量、年間25億トン。食品ロスを減らすためにできること」(2023年1月24日)

また、栄養不足に陥っている人が、国の人口のうちどの位いるのか色分けした「ハンガーマップ・ライブ」というリアルタイム&AI予測図表が国連世界食糧計画(WFP)のHPで公開されています。

(赤く塗られている国は、栄養不足に陥っている人が特に多い国を表します。)

途上国・先進国で異なるフードロスの発生要因

フードロスの発生原因は、災害・過剰生産(作りすぎ)をのぞき、途上国と先進国で異なっています。

【途上国】

・作物をたくさん作る技術

・長い間保存する技術

・食材を無駄なく加工する技術

・衛生的に運ぶ・売る技術

といった、技術・インフラ不足が主な原因

→生産(つくる)時にフードロスが多く発生

【先進国】

「お店で欠品(売り切れ)を出しちゃダメ」という業界ルール

「見た目が美味しく無さそうなら売らない・買わない・食べない」

「再利用よりも捨てた方が安く済む、捨てても困らない」

「SNS映えする写真を撮ることが目的で食べない」

といった認識や業界ルールが大きな原因

→流通、消費(売る・食べる)時にフードロスが多く発生

参考:一般社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センターウェブサイト

フードロスを解決するためにできること

・食べ残しを出さない(食べ切れる分だけ買う、作る、取る)

・可食(食べられる)部分は可能な限り使い切る

・食べ物が傷まないように注意して保管する

・お店では棚の手前(賞味期限の近いもの)や見切品(値引)のものを買う

・火を通したり、冷凍したりするなど、長持ちするようにする

・お裾分けする

・フードロス対策アプリなどを使う

・別メニューにつくり変える(例:豚の生姜焼き→ポークカレー)

・コンポストなどで再利用を試みる

・フードバンクを活用する(寄付する、運営するなど)

・問題を伝え、みんなで「MOTTAINAI(もったいない)」という意識を高める

など、ほんの少し意識するだけでもフードロスを減らすことができるのです。

フードロスの解決とSDGsとの関わり

SDG-12.3に「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、 収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。」という目標があります。もちろん、他の目標とも密接に関係しています。(図は一例)

食料・飢餓の問題についてもっと学ぼう!

クリックすると詳細をご覧いただけます。