世田谷区立烏山小学校5・6年生に出前授業を実施させていただきました

7月16・23日に世田谷区立烏山小学校でオフラインの出前授業を行いました。

(学校公式ウェブサイトの「学校日記(7月22日分)」でもご紹介いただいております)

16日は5年生30名×3クラスの計90名に「世界の格差や子どもたちに関わる社会問題」、

23日は6年生90名を対象に「身近な社会問題とアクションの起こし方」に関する授業を行いました。

《授業概要》

対象:小学5・6年生(各90名)

ファシリテータ:3名(出野・伊藤・広瀬)

(講師プロフィールは各リンク先をご覧ください)

形式:オフライン

(生徒・スタッフ双方がマスクを着用、5年生はクラス(30名)毎に分かれての実施、

6年生はソーシャル・ディスタンスを確保しつつ体育館で学年全体に実施)

時間:90分(45分×2コマ)

(授業の目的・ねらいはそれぞれ後述)

7月16日(5年生)

目的:世界のことや世界の子どもの状況を理解し、様々な社会課題に目を向け、調べ学習に繋げる。

<内容>

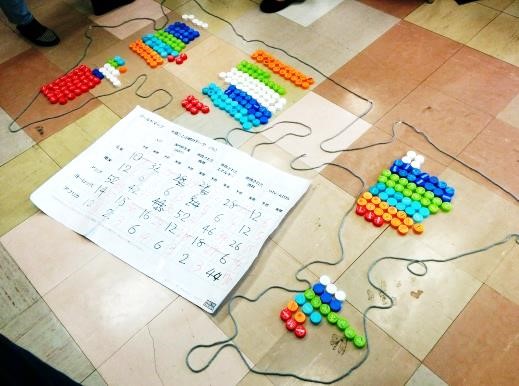

・グループワーク1【ワールドマップ】

世界をヨーロッパ・アフリカ・アジア/オセアニア・北アメリカ・中南米の5大陸に分け、

人口、リオ五輪のメダル獲得数・消費された食物の量などの数値が、各大陸でどのくらいの

割合になっているのか予想し、格差や貧困、フードロスなどの社会問題について学び、

考えを深めるワークを行いました。

・世界の子ども達に関わる格差クイズ

生活水準や教育の格差、児童労働、少年兵など、世界の子ども達にまつわる社会問題を

クイズ形式で解説しました。

世界の社会問題を知った生徒の皆さんからは、

「食べ物を食べたり、学校に通っていることが普通・当たり前だと思っていた」

「働いたり、学校に通えなかったりする子どもがいるのはおかしい」

「正直めんどくさいと思っていたけど、勉強することは生きていくために必要だと気づいた」

といった、「認識や考え方が変わった」という旨のコメントが多く聞かれました。

こうした社会問題を解決するために、子どもの権利条約やSDGsといった、

国際的な条約や目標が定められていることも併せて解説しました。

・当団体の紹介(設立の経緯、活動内容、活動事例など)

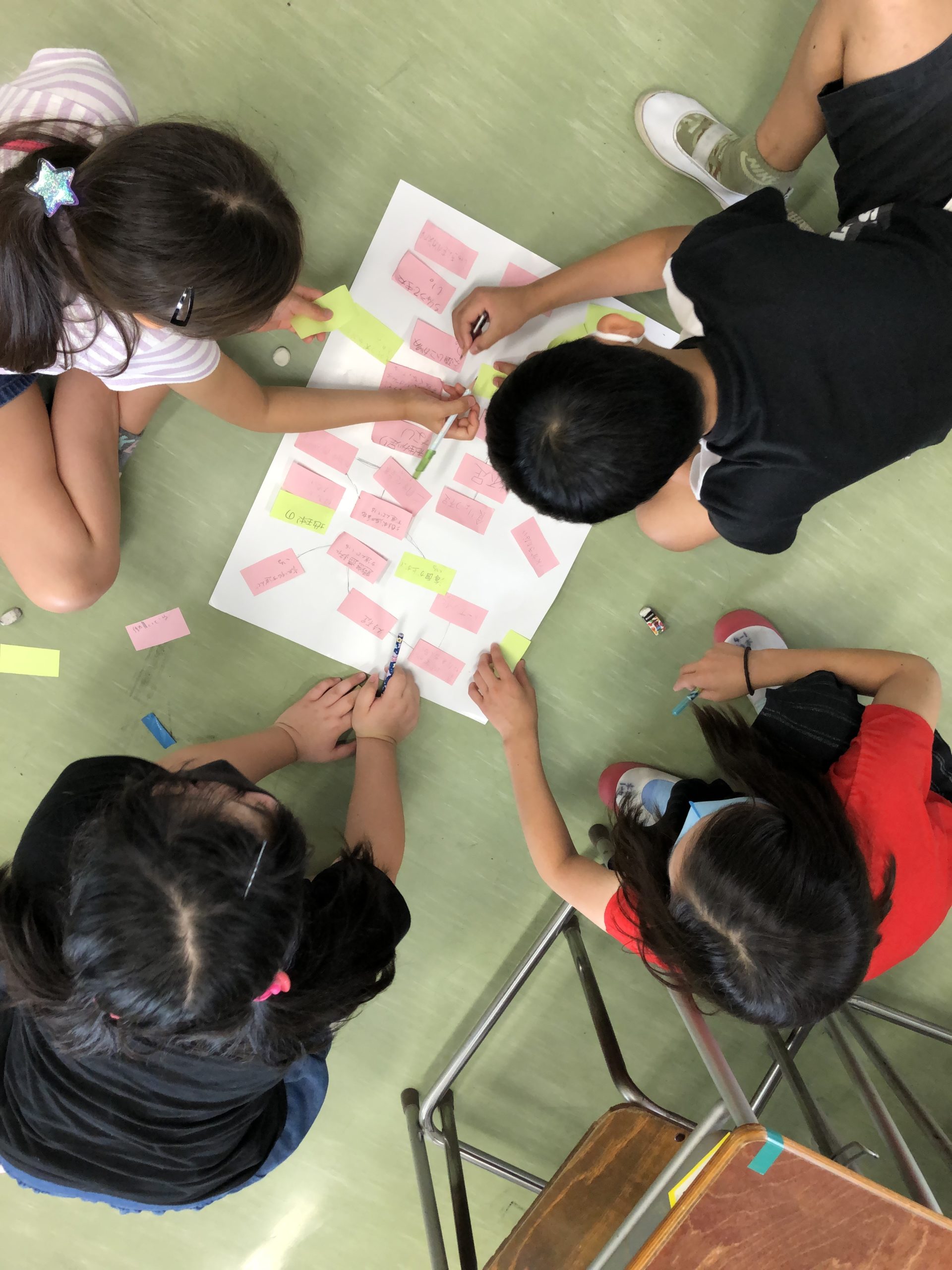

・グループワーク2【問題クモの巣】

自分が知っている社会問題を付箋に書き出し、関連するものどうしを繋げていくワークです。

あらゆる社会問題がそれぞれ繋がっていて、一気に全てを解決することは難しいものの、

1つ1つに取り組んでいくことでそれぞれの問題解決に繋がっていくことを可視化します。

生徒の皆さんからは、「社会問題は自分からは遠い・関係ないものと思っていたけれど、

身近なことから協力できることに気づいた」「大人になってからじゃないと

社会問題に取り組めないと思っていたが、同じくらいの歳の子たちが活動しているのを見て、

自分にも何かできそうだと感じた」といったポジティヴなコメントが出ていました。

《生徒の皆さんからの感想》

・一人が変わればみんなも変わることがよく分かった。

・子どもが働くことに衝撃を受けた。

・疑問に思うことを調べる・知るのがすごく楽しかった。

・自分達が豊かに暮らしているのは当たり前ではないと思いました。

・世界の問題を知り、なんだか不公平だと思いました。

・僕たち子どもは、誰が社会に意見を言っても変わらないと思っていたが、

積極的に意見を伝え続ければ、少しでも社会を変えることが出来るんだと思うようになった。

・これから自分たちで世界を変えて、世界中の人が平等に、幸せに生きていけるように

していきたいと思いました。

《教員の皆様からのコメント》

授業以降、多くの子ども達が授業で学んだことを結び付けて発言するようになり、

我々も驚いています。しっかりと子ども達の心に響き、想いが届いたのだと感じました。

7月23日(6年生)

目的:世界の社会問題を事例に、アクションの起こし方、種類ついて見識を広げる。

仙川について深く考え、オリジナルアクションを考える下地を作る。

※烏山小学校6年では、総合学習の一環として、今後、学校近くの

仙川・多摩川を取り巻く環境について調べ、子ども達一人ひとりが

アクションを考え・実行する活動を計画しています。

<内容>

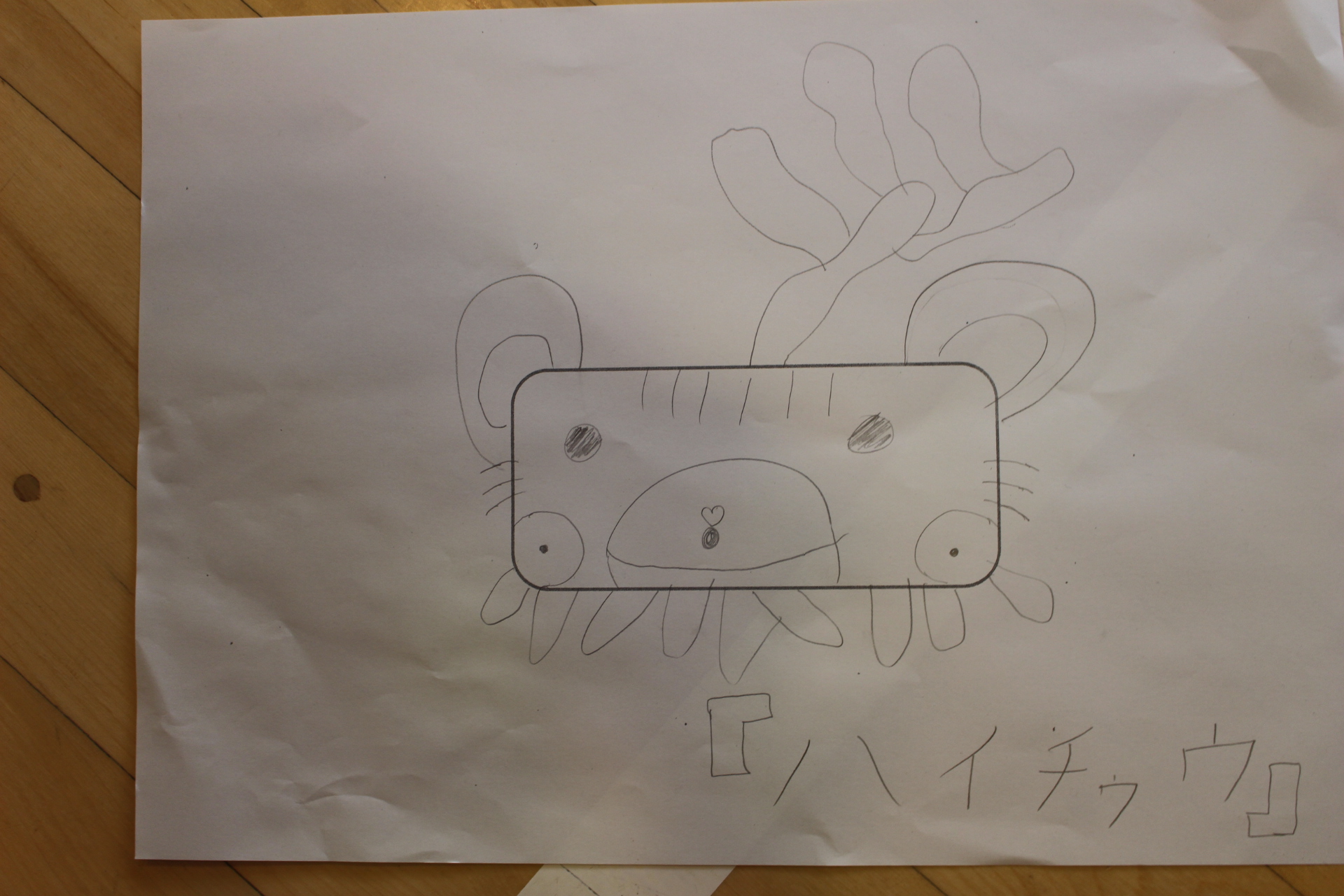

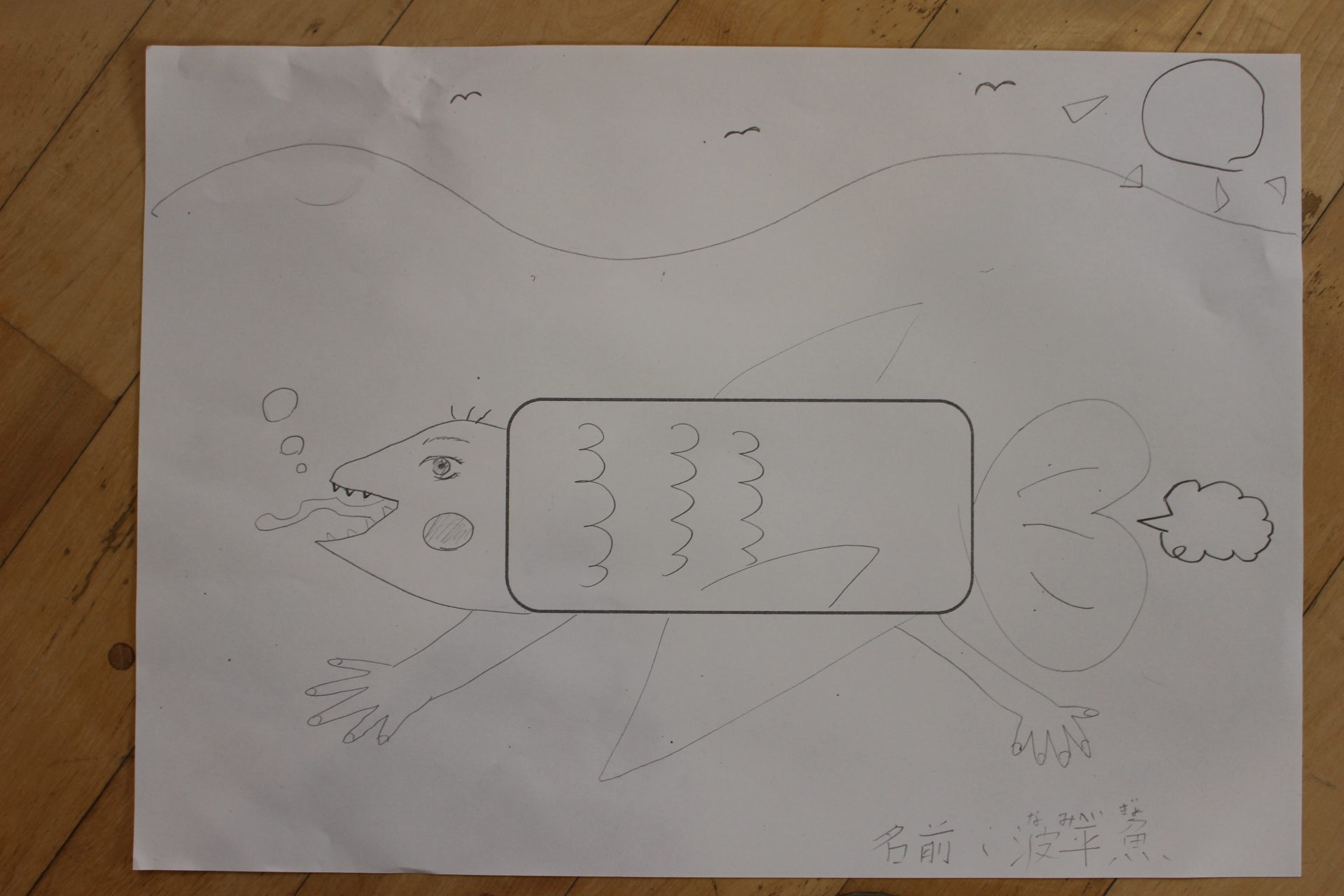

・アイスブレイク「発見!未知の生命体」

自由なアイディアを導き、頭を柔らかくすること、

どんな意見でも受け入られる場を作るためのワークです。

グループに分かれ、四角形に一人ずつ順番に好きなものを書き足し、

未知の生命体をつくるワークです。メンバーはどんな書き足しにも

「いいね!」と肯定するリアクションをします。

自由な発想で予測できぬ展開に、子ども達は終始大盛り上がりでした。

実際に子ども達が考えた生命体の一例↓

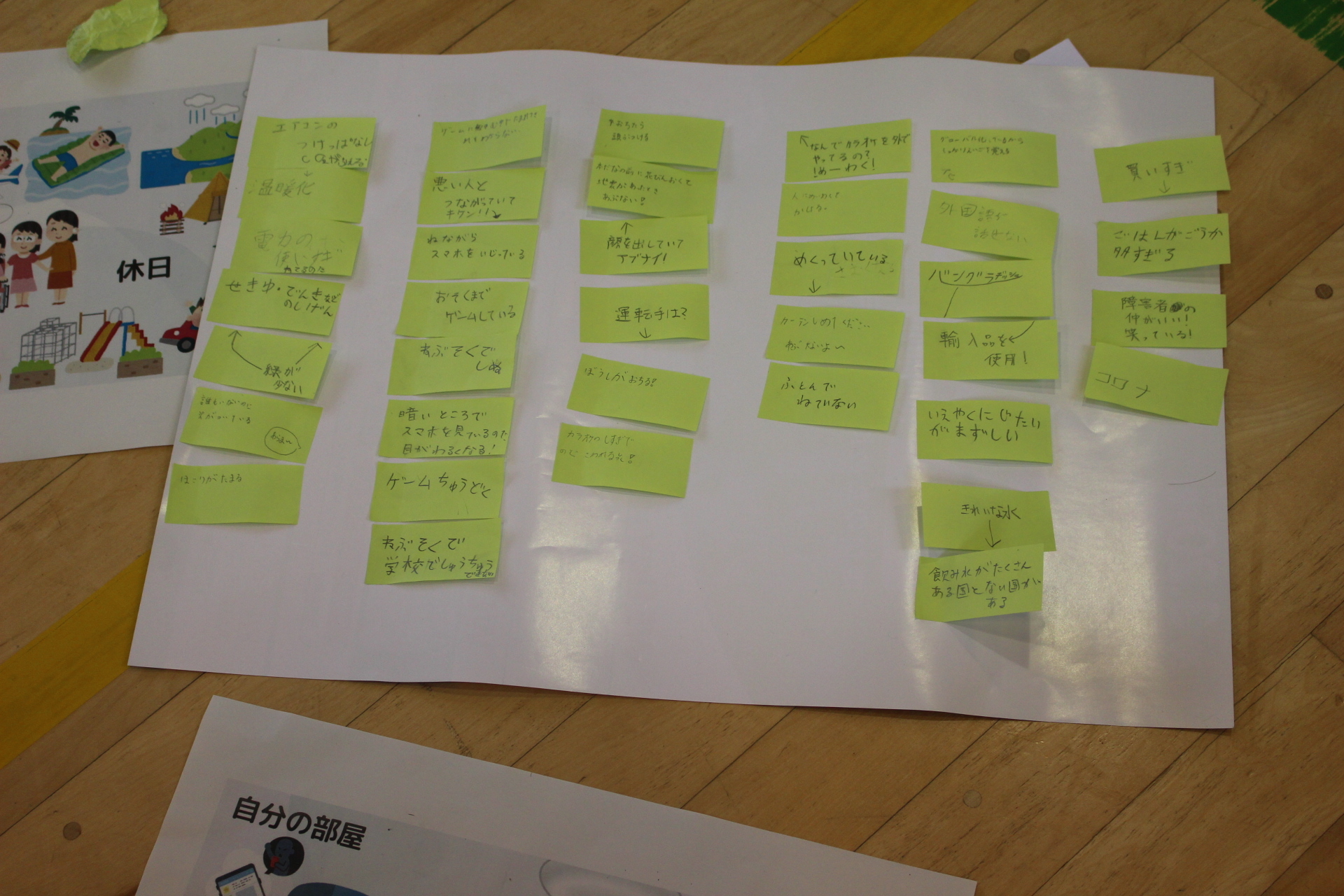

・グループワーク1【社会問題24時間】

日常生活に関するイラストを見ながら、自分の生活と関連する社会問題を考え、

自分の生活と社会問題が密接にかかわっていることを体感するワークを行いました。

「環境問題・地球温暖化・異常気象」「貧困」「資源」「ごみ」など、

たくさんの社会問題が挙がった他、「(新型)コロナウイルス」

「マスクやうがい薬、消毒液が買えない」「交通ルール違反」

「スマホ・ゲーム依存症」など、最近のニュースで

報じられている問題も数多く挙げられていました。

例えば、手を洗うことから「きれいな水を手に入れられない人がいる」

「水があっても水道が整っていない地域がある」「家にお手洗いのない人がいる」

「石けんが手に入らない地域がある」といった、多くの社会問題を連想することができます。

補足:授業によっては、SDGsとの繋がりを同時に考えさせることもあります。

・当団体の紹介(設立の経緯、活動内容)

・アクションの種類

社会問題を解決するためのアクションには、「啓発活動」「政策提言」「自己行動変容」

「資金調達」「ボランティア」「物資調達」の6種類があることを説明しました。

(詳細はこちらをご覧ください)

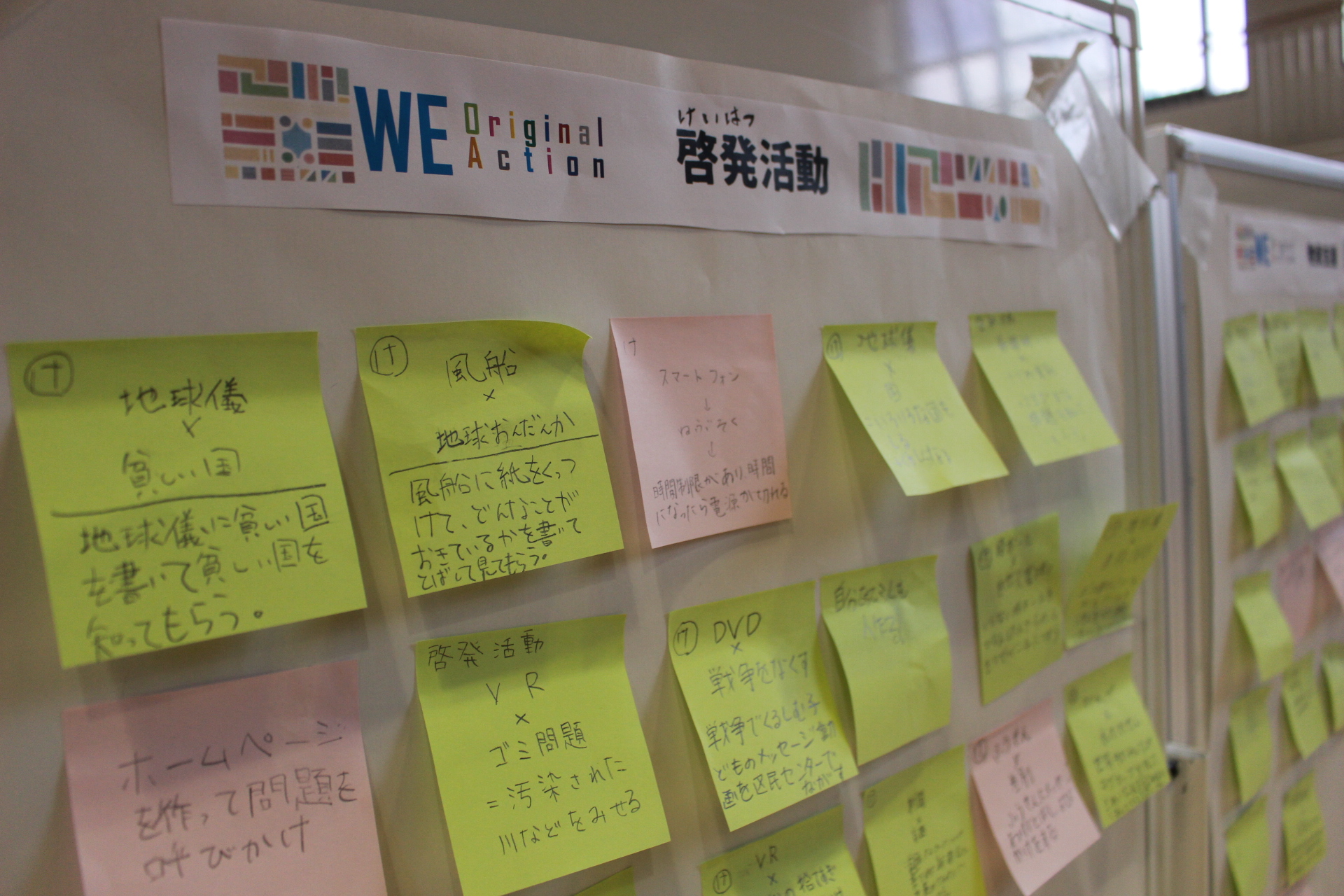

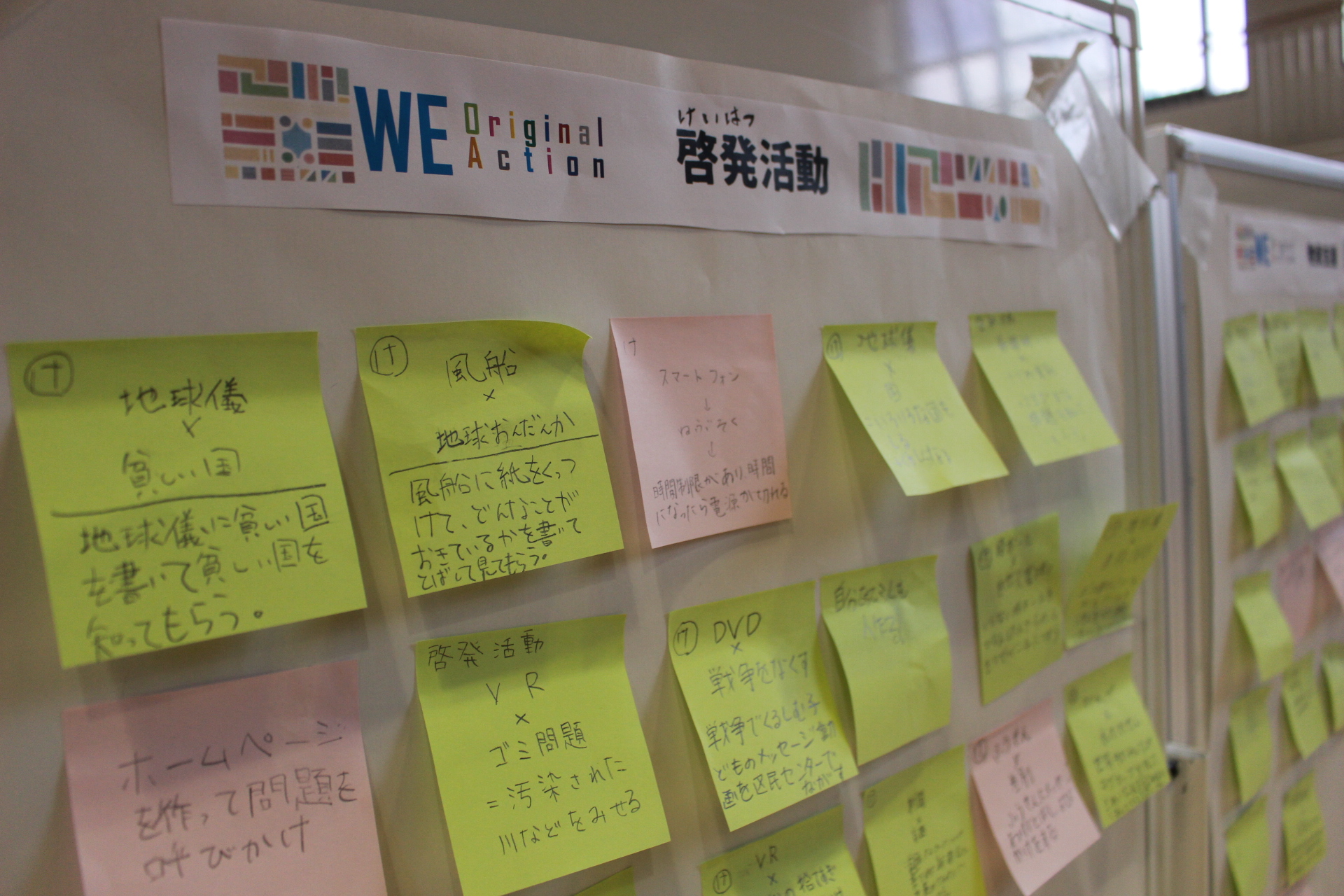

・グループワーク2【インスピレーションカードゲーム】

エンピツ、電車、ぬいぐるみなど、様々な物が描かれたカードを引き、

■カードに描かれている物

■グループワーク1【社会問題24時間】で考えた社会問題

■上記「アクションの種類」のいずれか

を組み合わせ、その社会問題を解決するためのアクションを考えるワークを行いました。

例えば、■カード:靴下 ■社会問題:いじめ ■アクション:啓発活動

をそれぞれ組み合わせ、「それぞれの個性を認める雰囲気作りのため、

個性的なデザインのくつ下で登校する日を設ける」という

アイデアを考えることができます。

参考:実際に「Odd Socks Day」(リンク先英語)という

いじめ問題啓発キャンペーンがイギリスで毎年行われています。

アイスブレイクで頭が柔らかくなったおかげか、

子ども達はみんな楽しそうにアイデアを次々と付箋に記入し、

「VRでごみ山やスラム街などの風景を見せる」

「ウェブサイトを作って社会問題を知ってもらう」など、

用意した模造紙6枚が付箋でいっぱいになる程のアイデアが出ていました。

・当団体の子ども、ユースメンバーのアクション事例

・SMART目標の説明

《生徒の皆さんからの感想》

・夏休みの自由研究で、授業で学んだことを調べてみようと思いました。

・アクションを書く場面が、いろいろな発想を出せて面白かった。

・これだけ楽しく、自由にできた授業は初めてだった。

・全体的にもう少し時間があればと思うくらい楽しかったです。

・物事をポジティブにとらえることも大切だと気づいた。

・小さくなった布はハンカチにしたり、古くなった服は寄付したりしたい。

・ボランティアは相手のためになるかもしれないけど、

自分のためにはどのような良いことがあるのか分かりませんでしたが、

自分も良い気持ちになるし、自分も大きく変わるかもしれないと思いました。

・自分とは無関係な遠いイメージがあり、どうすればいいのか分からなかったが、

自分が社会の一員になれて、一人でも世界が変えられると思った。

・ボランティアはとても疲れるかもしれないけれど、

人のために役に立つことの楽しさなどの方が大きいので、

そんなに大変とは感じないのかもと思った。

烏山小学校5・6年生のみなさん、先生方、ありがとうございました。

フリー・ザ・チルドレン・ジャパンでは、出前授業のご依頼を年間を通して受け付けております。

ご興味がありましたら、ぜひお問合せください。

https://ftcj.org/wp/we-movement/facilitator